Gnoli fa parte di quella ristretta cerchia dei predestinati sia per censo che per doti naturali.

Figlio di Umberto, storico dell’arte e direttore dell’Accademia di Belle Arti di Perugia, e di Annie de Garrou, ceramista, nonché nipote del nonno Domenico, da cui eredita il nome, anch’egli storico dell’arte e direttore a Roma della Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele, fin da bimbo viene spinto al disegno e alla pittura.

Nel 1950 (a diciasette anni) lo troviamo a prendere lezioni private da Carlo Alberto Petrucci e tre anni dopo disegna le scenografie e i costumi del Mercante di Venezia per la compagnia di Cesco Baseggio, allora brillante interprete goldoniano nel pieno della propria maturità artistica, in occasione della partecipazione al festival internazionale di Zurigo.

Nel 1956 (ventitre) espone a New York alla Galleria d’Arte Moderna, unico pittore, scriverà alla madre, che non sia alla stregua di un Campigli o Sironi. I quadri italiani sono dieci. Gli altri sei sono due di De Pisis, due Caffé e due Sironi. Gnoli in quel consesso, quindi, ne aveva quattro.

Quale altro ventenne potete citare con una fortuna professionale simile a quell’età?

Da lì ha inizio una brillante ed intensa carriera come scenografo, costumista e illustratore e, parallelamente, come pittore.

Questo successo in parte lo esalta, in parte lo travolge, ma soprattutto è per lui una fonte di conflitto interiore. Se da un lato nella sua accennata autobiografia scriverà: “Sono nato sapendo che sarei stato pittore, perché mio padre, critico d’arte, mi ha sempre presentato la pittura come l’unica cosa accettabile. Mi indirizzava verso la pittura italiana classica, contro cui reagii abbastanza presto, senza però dimenticare il gusto e il mestiere del Rinascimento”; dall’altro in una lettera del 1964 (trentun anni) al suo agente e amico americano Ted Riley scrive: “...mi sarebbe odioso se tu pensassi che io stia semplicemente perdendo interesse per il mio lavoro di illustratore, autoingannandomi con l’idea che Jannis farà di me un grande pittore e che dunque non avrò più bisogno di preoccuparmi dei disegni. Questo sarebbe folle: in primo luogo, anche se la mostra andasse bene si tratterebbe solo di un successo effimero poiché la scena artistica si muove così rapidamente che quello che oggi è grande domani è merda, e in secondo luogo, a parte i grossi guadagni e il prestigio, io sono un illustratore nato, e non voglio rinnegare me stesso.”

Detto questo dell’uomo e ricordato che poveretto morì di cancro a trentasette anni, sul fronte pittorico le sue opere sono spesso citate come anticipatrici del neorealismo o dell’iperrealismo. In realtà come lui stesso scrive, la sua pittura è sempre stata in principio contro ogni forma di informale e di quella che lui chiama anti-pittura o astrazione. Le sue radici stanno nella pittura classica e hanno beneficiato di De Chirico e dell’avvento dei surrealisti, anche se anche ad uno sguardo distratto appare del tutto chiaro che non c’entra nè con l’uno, nè con gli altri. Ha beneficiato nel senso che quei due fattori hanno sdoganato anche internazionalmente la pittura figurativa, che le avanguardie e l’impressionismo (ed espressionismo) sembravano aver sepolto.

La pittura di Gnoli sta sull’oggetto, non ha mai voluto aggiungere o sottrarre nulla all’oggetto e non ha mai voluto neanche deformarlo. Scrive: “io isolo e rappresento.“

Guardando i suoi quadri mi è tornato in mente un vecchio testo liceale di Albert Henry dal titolo Metonimia e Metafora. Ecco secondo le definizioni di Henry i quadri di Gnoli sono delle sinneddoche, ovvero assumono un oggetto e ne estendono il senso.

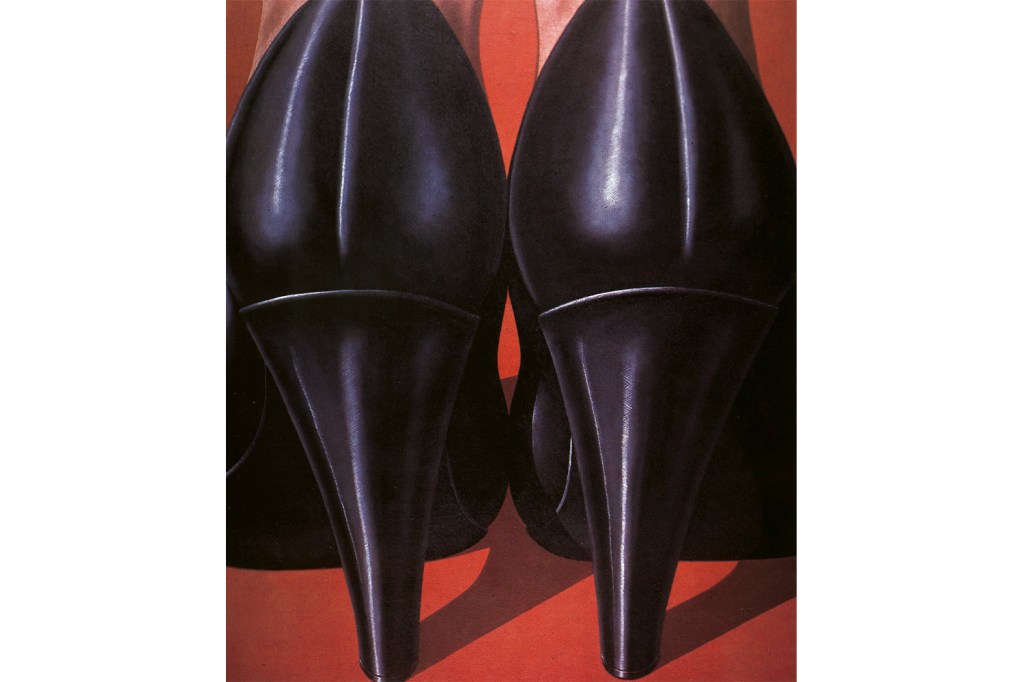

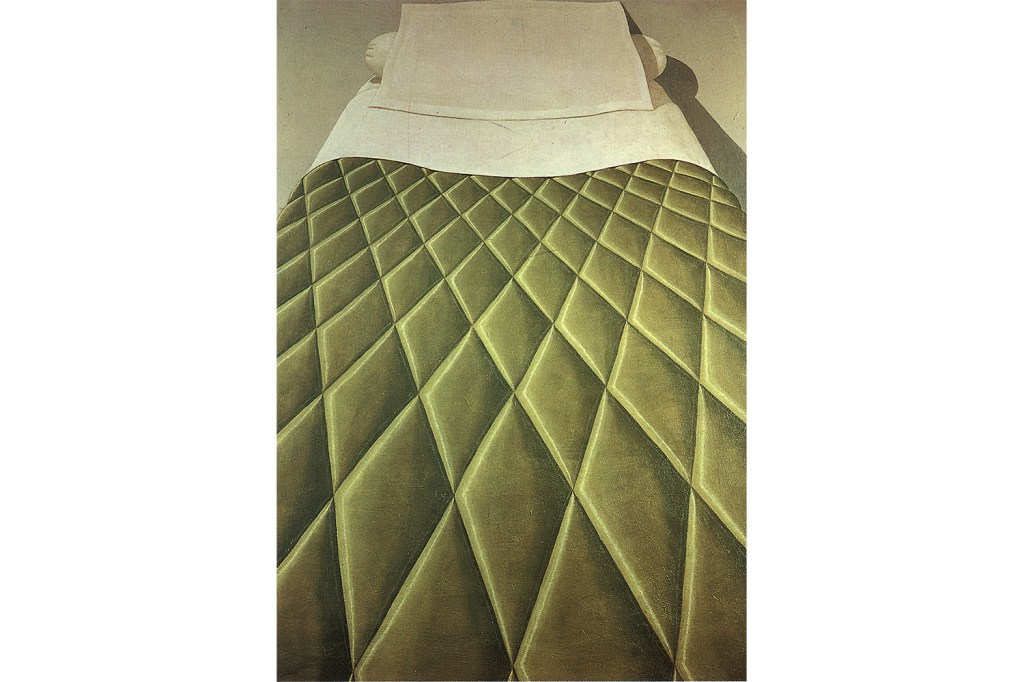

E’ come se le sue illustrazioni, così dense di cose e persone, implodessero lasciando intatta solo una delle componenti, le scarpe, una giacca, un lenzuolo, ovvero come se l’attenzione al particolare che l’illustrazione necessariamente avviliva (anche se alcune preziosità del suo tratto sono davvero impressionanti) nella pittura fosse liberata.

Fatto sta che le sue opere in acrilico e sabbia sono dense chiare e fresche e dolci e ci mettono di fronte alla necessità di osservare bene per poter trattenere il reale.

La sua tecnica è stata definita, come per tutti, dall’esperimento. In un’altra lettera alla madre scrive (siamo nel 1966 – trentatre): “Per quattro anni ho dipinto partendo sempre dallo stesso procedimento: mi avvicinavo molto all’oggetto e lo rappresentavo bene in mezzo alla tela, simmetricamente. Ho provato ad allontanarmi, a mettere l’oggetto da un lato, e sono cominciati i guai: non si sa più se il quadro è di Balthus o di Magritte.“

Quei due giocano con la metafora. Gnoli con la sinneddoche. Per questo quella che dipinse era la sua pittura e non la loro.